La puerta

Siempre he sentido fascinación por esa puerta. Ahora que los muros no almacenan más risas ni murmullos, que los cultivos hidropónicos han perdido su exuberancia y que la alguna vez creciente población del búnker se ha reducido a la soledad de mis pasos, la puerta que nos separaba de la muerte se convirtió en mi única compañía.

Sacudí la cabeza. “No pienses en ella, Osken”, me dije. Pero eso no hizo que la puerta desapareciera. Le di la espalda, intentando razonar con el irracional pensamiento que me instaba a ir hacia ella, presionar el botón que separaba la seguridad de nuestro hogar de la hostilidad del exterior tóxico. En otras palabras, evitaba encontrarme cara a cara con la muerte. A mi alrededor vibró el silencio.De mi cuello cuelgan las gafas de sol de nuestra abuela. Las sostuve sobre la palma de mi mano, y cerrando los dedos gentilmente sobre ellas, sentí el peso de los recuerdos que albergaban. Apreté un poco más el puño, lo suficiente para sentir el material de plástico ceder ante mi fuerza; me detuve antes de comprometer la estructura de su armazón, consciente del dolor que crecía en mi pecho, un dolor con forma de hueco, palpitando la ausencia que crecía, latido tras latido. Mientras más pretendía ignorarlo, más dolía hasta que no pude sino gritar. Pero gritar no fue suficiente: lloré y rugí desde la profundidad de mis vísceras hasta convertirme en un ovillo sollozante en el piso. Abrazaba mis piernas mientras la puerta frente a mí dejaba pasar frágiles rayos en la atmósfera protegida dentro del búnker. Dejaría casa. Dejaría a mis muertos. Dejaría atrás los recuerdos.

Entre lágrimas, mis ojos se posaron de nuevo sobre la puerta al final del pasillo. Cada gota era tan densa como tenue la luz de la puerta. Me pareció ver la silueta perdida en el tiempo de nuestra abuela, cruzando por primera vez este umbral, para no salir jamás. Al cerrar la puerta, dijo adiós al horror en el que se había convertido su hogar.

Un tóxico campo de guerra, una extinción masiva de las diversas especies en la Tierra.

Cuando parpadeé, pude ver su tez completamente oscura y cabellos blanquecinos bien sujetos en rizos sobre su cráneo. Llevé mi mano frente a mi cara, y la piel llena de sol de nuestra abuela cedió el paso a la mía, blanquecina y un poco translúcida.

Recordaba poco, pero aquello que recordaba, vibraba con riqueza de detalles. Cada noche, hasta su muerte, viajábamos junto a ella en ensueños tejidos con palabras hacia el exterior de la Tierra, para contemplar los astros en el cielo, para trotar en campos de flores y para sentir el viento tibio abrazando la piel bajo el calor del sol. ¿Mi mundo? Mi mundo era uno de súper concreto y luces artificiales.

Una vez intenté abrir la puerta. Una noche antes, nuestra abuela me había llenado la mente de vívidos campos de flores; la anciana mujer recordaba con la mirada perdida en extensiones de colores que tan solo ella veía. Yo me preguntaba si todo aquello podía ser real.

La viveza de su experiencia parecía una revelación y deseé experimentar en carne propia aquellos vibrantes campos de flores. Imaginé el viento de verano correr sobre mi piel. Ni bien crucé el marco sin puerta del pasillo, la última advertencia entre el búnker y la muerte, nuestra abuela me tiró del brazo con una violencia que jamás le había conocido, alejándome de aquel río sin Caronte. Vi el velo del miedo sobre sus ojos, como si hubiese quedado ciega. Debió recorrer en tres zancadas aquel inmenso espacio debajo del domo.

A partir de aquel incidente, la abuela Ifalna y yo no tuvimos más noches de anécdotas. Quizá tuvo miedo de mi curiosidad y sintió el abrazo inminente de la muerte si llegase a abrir la puerta. Aunque de edad avanzada, nuestra abuela tenía una mente perspicaz y un cuerpo ágil y, en un total e inesperado giro de la vida, murió poco después de nuestra última noche de historias. A veces creo que dejar de entrar a aquel mundo que conformaban sus recuerdos, de revivir su hogar narrándolo para mí, terminó con su aliento. Como si fuese lo último que la unía con quien era y el sitio que alguna vez llamó “casa”.

Su muerte me sacudió. No sentir la presencia de su cuerpo fue mi primera pérdida. Aquella fascinación por ver el mundo exterior terminó por convertirse en pavor cuando nuestras madres nos contaron a mi hermana y a mí cómo era en realidad la Tierra. Más allá de la puerta, el mundo ya no era como el de nuestra abuela. Desconocían la toxicidad de las sustancias químicas liberadas al intentar contraatacar a los invasores desconocidos por la humanidad. Debíamos considerarnos afortunadas de estar ahí dentro, en la seguridad de un vientre artificial que nos protegía de la Tierra más allá de su marco.

Vivíamos bajo la ley de una tecnología de pvc, lámparas de techo de luz fría y tierra contenida en sembradíos pocos profundos, que manteníamos nutridos con la composta de nuestros residuos. Este búnker había sido perpetuado por generaciones, familias que le debían su sobrevivencia al haberlas salvaguardado de las guerras humanas, mucho antes del nacimiento de nuestra abuela. Con los años, lo optimizaron y convirtieron en un vientre funcional, autosustentable, impenetrable.

Y aunque aquella puerta era la única salida —y alguna vez la promesa hacia un mundo fascinante— no era la única cosa atractiva en la que podía divertir mi mente de niña. Me gustaba correr por el jardín hidropónico de las hortalizas, o nadar en el lago subterráneo de agua filtrada entre las piedras y los equipamientos.

Mi imaginación era alimentada por lo que nuestras madres decían, un poco en broma, que ahora era la ciencia ficción: novelas naturalistas del siglo XVIII y XIX, contemplaciones de una naturaleza tan apacible como hostil, pero en ambos casos rebosantes de vida. Me gustaba leer en los límites del muro del lago, pues más allá de esa sólida masa de súper concreto, podía escuchar el río subterráneo que alimentaba la turbina, de donde el búnker bebía incesante su energía.

Yo nunca pude reír como reía nuetra abuela. Ella era pequeña cuando pasó todo…

A partir de aquel incidente, la abuela Ifalna y yo no tuvimos más noches de anécdotas. Quizá tuvo miedo de mi curiosidad y sintió el abrazo inminente de la muerte si llegase a abrir la puerta. Aunque de edad avanzada, nuestra abuela tenía una mente perspicaz y un cuerpo ágil y, en un total e inesperado giro de la vida, murió poco después de nuestra última noche de historias. A veces creo que dejar de entrar a aquel mundo que conformaban sus recuerdos, de revivir su hogar narrándolo para mí, terminó con su aliento. Como si fuese lo último que la unía con quien era y el sitio que alguna vez llamó “casa”.

Su muerte me sacudió. No sentir la presencia de su cuerpo fue mi primera pérdida. Aquella fascinación por ver el mundo exterior terminó por convertirse en pavor cuando nuestras madres nos contaron a mi hermana y a mí cómo era en realidad la Tierra. Más allá de la puerta, el mundo ya no era como el de nuestra abuela. Desconocían la toxicidad de las sustancias químicas liberadas al intentar contraatacar a los invasores desconocidos por la humanidad. Debíamos considerarnos afortunadas de estar ahí dentro, en la seguridad de un vientre artificial que nos protegía de la Tierra más allá de su marco.

Vivíamos bajo la ley de una tecnología de pvc, lámparas de techo de luz fría y tierra contenida en sembradíos pocos profundos, que manteníamos nutridos con la composta de nuestros residuos. Este búnker había sido perpetuado por generaciones, familias que le debían su sobrevivencia al haberlas salvaguardado de las guerras humanas, mucho antes del nacimiento de nuestra abuela. Con los años, lo optimizaron y convirtieron en un vientre funcional, autosustentable, impenetrable.

Y aunque aquella puerta era la única salida —y alguna vez la promesa hacia un mundo fascinante— no era la única cosa atractiva en la que podía divertir mi mente de niña. Me gustaba correr por el jardín hidropónico de las hortalizas, o nadar en el lago subterráneo de agua filtrada entre las piedras y los equipamientos.

Mi imaginación era alimentada por lo que nuestras madres decían, un poco en broma, que ahora era la ciencia ficción: novelas naturalistas del siglo XVIII y XIX, contemplaciones de una naturaleza tan apacible como hostil, pero en ambos casos rebosantes de vida. Me gustaba leer en los límites del muro del lago, pues más allá de esa sólida masa de súper concreto, podía escuchar el río subterráneo que alimentaba la turbina, de donde el búnker bebía incesante su energía.

Yo nunca pude reír como reía nuetra abuela. Ella era pequeña cuando pasó todo…

Me contó de las salidas con sus amigos, de los lazos tan entrañables que se convertían en una suerte de hermanos. Para mí, mi hermana fue como un peculiar reflejo en un espejo, tan similar y simultáneamente distante. Para ella, nada era imposible y el brillo en sus ojos delataba constante su entusiasmo. Le encantaba entender las cosas y, a pesar del riesgo que implicaba, siempre era voluntaria para reparar las letales fugas del agua tóxica que manaba del exterior… aunque yo conocía su secreto.

O más bien dicho, nuestro secreto.

Cuando aún éramos niñas, motivadas por las vibrantes palabras de la abuela, encontramos la manera de escabullirnos por una cloaca hacia las cuevas más allá de las murallas. Ya en ese entonces mi hermana conocía bien los escondrijos del búnker, eternamente curiosa por cómo funcionaban los sistemas del drenaje, a quienes debíamos nuestra hipoalergénica existencia. Temerosa, le pedí a Iyawa que nos giráramos, porque podrían descubrirnos… pero cada paso que nos alejaba del búnker, nos acercaba a una hipnotizante iridiscencia que crecía y crecía.

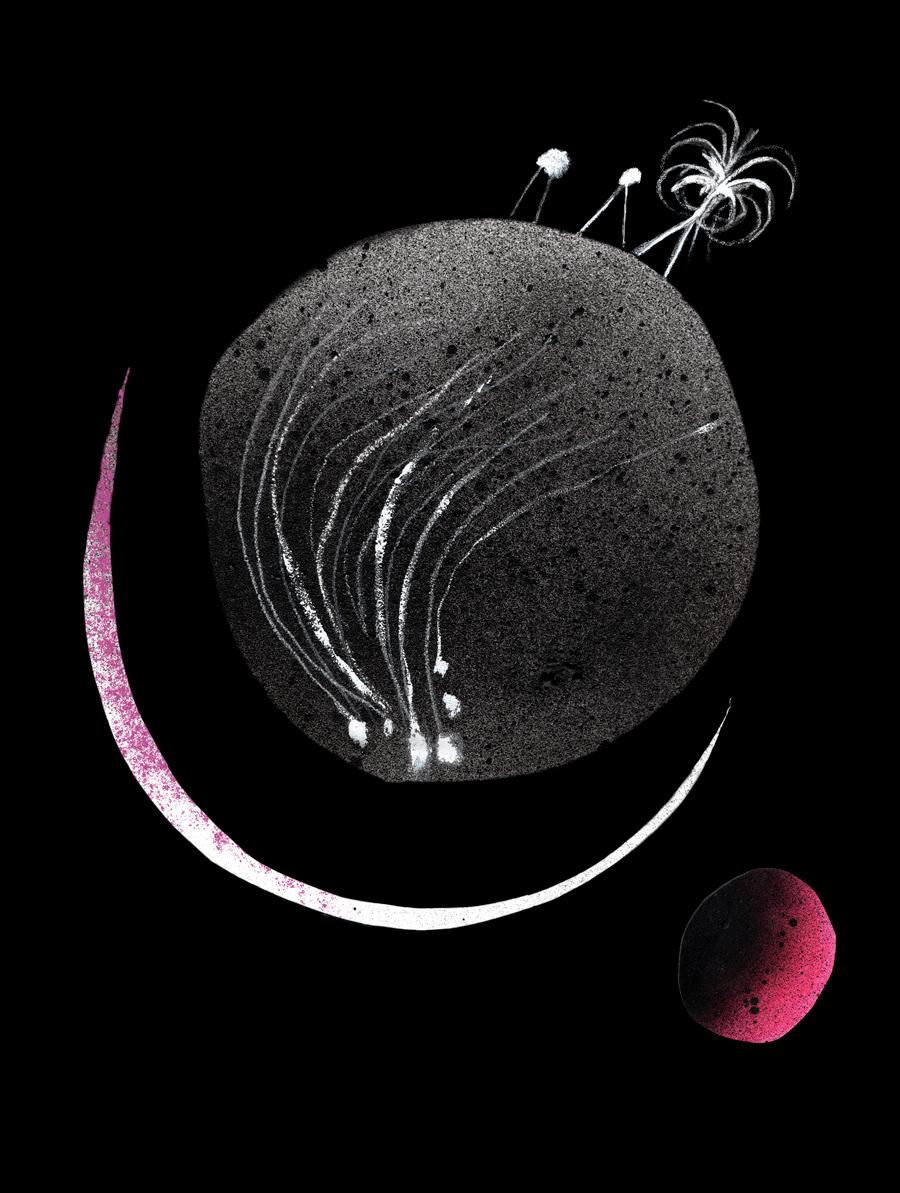

¡Vibra vivo muy dentro de mí el recuerdo de la primera vez que vimos ese bosque! ¡Su brillo, semejando la concentración de mil y una lunas!

Ninguna novela, ni enciclopedia o registro de Fungi me habían preparado para la vista ante mis ojos. Hongos de tamaños diversos brillaban luminiscentes en un pequeño valle a los pies del río que caía en cascada.

Algunas lagunas se formaban con el agua que manaba rezumantes en yacimientos de arenas platinadas. Creo que fuimos las únicas que nadamos con los escurrimientos de agua directos de la Tierra, sin pasar antes por los filtros de casa. Mi hermana y yo, en cambio, comenzamos a sentir un genuino gusto por las cavernas y las lagunas; nuestra piel apreciaba el agua helada de las cascadas entre piedras. Siempre que podíamos, nos escabullíamos y, aunque nunca lo pactamos, jamás le contamos a nadie de nuestras salidas.

Fui la última en nacer y ya entonces no éramos más de una decena. A raíz de las condiciones de la falta de exposición solar, nuestras madres padecían problemas óseos, y el progreso de su edad las consumió desde dentro, como un moho. Fueron las últimas mujeres en procrear con un hombre. Y la inverosímil cantidad de dos criaturas. Mi hermana comenzó a contemplar si también ella intentaría continuar con las generaciones de la resistencia del búnker. Ningún chico de nuestra edad sobrevivió más allá de los seis años.

Tan solo quedaba Ewan, un hombre relativamente vigoroso, pero al ser de la misma generación nacida por primera vez dentro de aquellas cuevas, su cuerpo pronto sucumbió a las enfermedades. Antes de que mi hermana pudiera proponerle entrar en un pacto de procreación, lo encontramos muerto, por lo que parecía ser un fallo cardiaco. Con él se había esfumado la última posibilidad de continuar el legado de la resistencia de nuestro hogar, el búnker.

Nuestras madres también comenzaron a secarse, como las flores al final del verano. En un lapso de tres años, se enfrascaron en un sueño pesado, eterno, y nunca más volvieron.

Quedamos mi hermana y yo. Nos gustaba hacer arcos de ramas entrelazadas y dardos de una ponzoña que descubrimos alguna vez en un libro de botánica. La última mañana que creamos pequeños arcos del tamaño de nuestra palma, extendió la mano y me dijo: “me los regaló nuestra abuela cuando tú naciste. Son tuyos”. Eran unas gafas solares de armazón en forma de gota alargada y de brillante color rojo. Me dijo que iría a las aguas heladas del bosque a dar un chapuzón. Gruñí algo por mera respuesta y en los breves segundos que nuestras miradas se cruzaron, debí adivinar el pensamiento detrás del brillo apagado de sus ojos. Una sensación inquietante crecía en mis adentros. Bajé apresurada por el camino de la iridiscencia creciente y... me recibió su mirada perdida, sumergida en las aguas poco profundas de una laguna, con una gran roca sobre su pecho y sin signos vitales. La imagen que alguna vez tuve de ella viéndola en un reflejo mío en un espejo, se materializó brutalmente.

Fuera de mí misma, el búnker quedó vacío. Mis lágrimas se han cristalizado sobre mis mejillas. Regresé del ensueño a mi momento presente. La puerta y yo. Me levanto de mi ovillo en cuanto la veo. Vuelvo a posar mis ojos sobre ella con detenimiento, con una sensación de despojo y el hueco de hierro en el pecho… finalmente vacío.

El pasillo no es largo, ni tan ancho. Los tubos de pvc reforzado brillan conforme te acercas a sus límites. Una luz entra reverberante y se ilumina la puerta, y la unión de la pared y el piso. Este no es tibio, tampoco frío. Y hasta este momento, ya no se siente cálido. Mis pasos regresan a mí en ecos desde la bóveda de concreto más allá de mi cabeza. Crepitan apenas audibles las historias de nuestra abuela, las risas de nuestras madres y las palabras de mi hermana antes de silenciarse.

Sus imágenes desaparecen: estoy frente a la puerta. No me di cuenta de mi andar subrepticio y fijo, acompañada por mis recuerdos, hasta que mi mano siente el tacto frío del plástico extenderse por su palma. Es curioso que esta sensación fría me

haga revivir, como un velo, los reconfortantes abrazos de nuestras madres aquí dentro, como una marejada de seguridad cálida, y enseñarnos a entender las plantas y la tierra.

El pasillo no es largo, ni tan ancho. Los tubos de pvc reforzado brillan conforme te acercas a sus límites. Una luz entra reverberante y se ilumina la puerta, y la unión de la pared y el piso. Este no es tibio, tampoco frío. Y hasta este momento, ya no se siente cálido. Mis pasos regresan a mí en ecos desde la bóveda de concreto más allá de mi cabeza. Crepitan apenas audibles las historias de nuestra abuela, las risas de nuestras madres y las palabras de mi hermana antes de silenciarse.

Sus imágenes desaparecen: estoy frente a la puerta. No me di cuenta de mi andar subrepticio y fijo, acompañada por mis recuerdos, hasta que mi mano siente el tacto frío del plástico extenderse por su palma. Es curioso que esta sensación fría me

haga revivir, como un velo, los reconfortantes abrazos de nuestras madres aquí dentro, como una marejada de seguridad cálida, y enseñarnos a entender las plantas y la tierra.

La puerta abre presionando este botón verde chillante, la perilla girará sola y la puerta se abrirá. Ahora que estoy aquí, escucho débiles murmullos más allá de la puerta. Gradualmente siento ceder el botón ante la presión de mi mano; los ojos fijos en la escotilla. Los vellos de mi cuerpo se erizan en una anticipación involuntaria por una mente que grita “no lo hagas”, y una mano que continúa presionando.

Mi corazón es un tambor salvaje. La planta de mi mano choca contra la base metálica al presionar completamente el botón. Otra vez, se disparan frente a mis ojos memorias aleatorias, insignificantes, mientras la puerta emite un breve, pero agudo zumbido. Detrás de mí, una ligera capa de cristal se extiende, cerrando el paso entre la habitación pasada y la puerta que se abre deslizándose hacia delante, levantando una cantidad de polvo atomizado. Lenta pero constante, la puerta adquiere velocidad, levantándose lentamente del piso como si fuese un ave en la carrera antes de despegarse del suelo. La puerta sigue deslizándose por delante de mí, y yo la sigo asidua; apenas y se ha levantado más allá de 20 centímetros del piso cuando los primeros rayos de una luz intensa se cuelan por debajo.

Puedo ver las venas azules de mis pies como una mancha pasante. Ahora estoy trotando tras la puerta que comienza a dejarme atrás. Subo el ritmo tanto como me lo permiten mis piernas, pero un dolor punzante se apodera de mis pulmones y mi garganta ruge en fuego y ardor abrasantes. Los pensamientos aleatorios se quedaron en mi memoria y las palabras de nuestra abuela brotan del hueco que quedó en mi pecho: “¿Te conté de la vez que un viejito me dijo que su hogar era su cuerpo?”.

Cuando siento que mi cuerpo caerá muerto más allá del umbral del agotamiento, la luz de fuera me baña completa. ¿Con que así se siente la muerte, eh? Mi cuerpo sufre un shock por el cambio de temperatura que me lleva a recordar la primera vez que mi cuerpo tocó el agua helada en los lagos donde nadaba con mi hermana.

Mis ojos están enceguecidos con la cantidad abrumadora de los hilillos de luz que danzan frente a mí. Abro la puerta. La dejo abierta.

Mi corazón es un tambor salvaje. La planta de mi mano choca contra la base metálica al presionar completamente el botón. Otra vez, se disparan frente a mis ojos memorias aleatorias, insignificantes, mientras la puerta emite un breve, pero agudo zumbido. Detrás de mí, una ligera capa de cristal se extiende, cerrando el paso entre la habitación pasada y la puerta que se abre deslizándose hacia delante, levantando una cantidad de polvo atomizado. Lenta pero constante, la puerta adquiere velocidad, levantándose lentamente del piso como si fuese un ave en la carrera antes de despegarse del suelo. La puerta sigue deslizándose por delante de mí, y yo la sigo asidua; apenas y se ha levantado más allá de 20 centímetros del piso cuando los primeros rayos de una luz intensa se cuelan por debajo.

Puedo ver las venas azules de mis pies como una mancha pasante. Ahora estoy trotando tras la puerta que comienza a dejarme atrás. Subo el ritmo tanto como me lo permiten mis piernas, pero un dolor punzante se apodera de mis pulmones y mi garganta ruge en fuego y ardor abrasantes. Los pensamientos aleatorios se quedaron en mi memoria y las palabras de nuestra abuela brotan del hueco que quedó en mi pecho: “¿Te conté de la vez que un viejito me dijo que su hogar era su cuerpo?”.

Cuando siento que mi cuerpo caerá muerto más allá del umbral del agotamiento, la luz de fuera me baña completa. ¿Con que así se siente la muerte, eh? Mi cuerpo sufre un shock por el cambio de temperatura que me lleva a recordar la primera vez que mi cuerpo tocó el agua helada en los lagos donde nadaba con mi hermana.

Mis ojos están enceguecidos con la cantidad abrumadora de los hilillos de luz que danzan frente a mí. Abro la puerta. La dejo abierta.

Cruzo el umbral, me detengo en seco y cerrando los ojos, siento las lágrimas abrirse el paso entre los párpados. Inhalo profundamente un aire cargado de partículas bañadas en luz solar. Cosquillean en mi nariz, tibias y diminutas, y de mis párpados cerrados manan ahora dos ríos que, si pudiera ver como en un espejo, notaría su brillo. Gafas solares.

Todo este tiempo las sostuve cercanas en mi mano izquierda, casi estrujándolas. Las coloco delante de mis ojos todavía cerrados. Cuando mis párpados dejan de abrazarse, y a pesar de la protección de los cristales rojos de las gafas, me toma un poco más de tiempo habituarme al brillo del sol más allá de las nubes…

Durante eternos segundos, tan solo veo borrones de un campo lleno de flores.

Escrito por:

Isabel A. Hermosillo

(Jalostotitlán, 1990).

Estudié Letras Hispánicas en la UdeG porque me fascinan las historias. Amo el té, los videojuegos y deambular entre la naturaleza. Actualment escribo videojuegos en HyperBeard, traduzco obras de teatro en The Mexican America Conservatory Theatre y sigo escribiendo historias y poemas en Medium y otras plataformas.

Isabel A. Hermosillo

(Jalostotitlán, 1990).

Estudié Letras Hispánicas en la UdeG porque me fascinan las historias. Amo el té, los videojuegos y deambular entre la naturaleza. Actualment escribo videojuegos en HyperBeard, traduzco obras de teatro en The Mexican America Conservatory Theatre y sigo escribiendo historias y poemas en Medium y otras plataformas.

Ilustrado por:

Mariana Alcántara

(CDMX, 1991).

Encuentra ideas bajo el agua, por los aires y en macetas; aunque casi siempre las historias la encuentran a ella. Su obra se caracteriza por el uso del collage, una paleta reducida de colores y un humor sutil. Desde 2015 está dedicada a la ilustración de libros infantiles y ha colaborado con diversas editoriales.

Mariana Alcántara

(CDMX, 1991).

Encuentra ideas bajo el agua, por los aires y en macetas; aunque casi siempre las historias la encuentran a ella. Su obra se caracteriza por el uso del collage, una paleta reducida de colores y un humor sutil. Desde 2015 está dedicada a la ilustración de libros infantiles y ha colaborado con diversas editoriales.