Candidez

Hace dos meses cumplió trece años, atrás dejó las muñecas, así como los días en que corría por la banqueta, hacía tareas e ignoraba el paso del tiempo. Hoy su única preocupación está concentrada en los dolores que le parten la cadera en dos: contracciones que cada cuarenta segundos le anuncian la cercanía del parto. Un deseo le nace en la garganta, lo calla y piensa: los deseos solo se cumplen si uno los invoca y libera con el alma. Las enfermeras van y vienen monitoreándola. Ella cierra los ojos, respira profundo, descifra el punto exacto donde supone se guarda el alma y la materializa con la imaginación, la exhala con fuerza, entonces desea, con cada contracción que la estremece, la niña desea; anhela que el tiempo vuelva atrás, quiere borrarse los recuerdos, recuperar la vida como la conocía. Los ojos se le llenan de agua. Un enfermero le toma el pulso y la jefa de enfermeras revisa la dilatación, ninguno nota que el reloj de la pared está estático.

Horas después, las manecillas corren en sentido contrario. Los espasmos desaparecen y la chiquilla recupera la calma como si le hubieran administrado morfina. El personal médico se pregunta cómo es posible que la dilatación sea imperceptible si incluso coronó; una de ellas asegura que vio la mollera palpitante del bebé. Lo acontecido los deja confundidos. Pasadas doce horas, la doctora y una enfermera intentan explicarle a la niña cómo fue que el trabajo de parto se detuvo, al final, se quedan sin palabras y la doctora gira órdenes para que la den de alta.

Pasa en vela las noches de los próximos dos meses; la presión que la gravidez le provoca en el pecho, el dolor de espalda y la acidez, no fueron los únicos motivos que la mantuvieron despierta; la pequeña se siente inquieta, estrena los trece años y otro ser la habita. La noche la sorprende preguntándose cómo debe sentir una madre, de qué se agarran las mujeres para ser maternales, de dónde nace el instinto, cómo se alimenta el amor hacia un ser desconocido; la niña se levanta de la cama y busca la respuesta en los ojos plásticos de una muñeca. El silencio la deja envuelta en dudas.

Los días pasan transformándola. Parada frente al espejo se desconoce. Las batas que su madre le dio para disimular el embarazo la hacen sentirse en otra piel; extraña las camisetas y las mezclillas que solía ponerse cuando volvía del colegio liberándose del odioso uniforme, solo usa los batines para no deformar las prendas que tanto le gustan, las ropas que le recuerdan quién era antes, cuando patinaba en el parque, jugaba con sus amigas y reía a carcajadas ante el televisor.

Ella escucha la discusión desde su cuarto, le aturden los gritos, se tapa los oídos cuando escucha a la madre suplicarle al hombre que no la deje. Una puerta que se estrella con fuerza pone fin a los gritos; escucha el sollozo de la mujer, se abraza a la almohada y experimenta la satisfacción velada de por fin saber que están solas en casa. Sufre la indiferencia de la madre, pero se contenta al saber que lo sucedido le ha ganado un lugar a su lado; por fin la mujer siente algo por ella, el odio será el vínculo entre ambas, será el modo en que la niña tendrá certeza de que la madre piensa en ella.

Durante las próximas cuatro semanas, la ropa de maternidad empieza a quedarle demasiado holgada y se atreve a portar la ropa que usaba antes, ya no teme arruinarla. El bebé que gesta pasa casi desapercibido, un pequeño bulto en el vientre le hace suponer que sigue ahí. Tras un mes más, Fátima recobra la figura, sus pechos vuelven al tamaño original. La presencia del padrastro y una ligera náusea le generan el temor de saberse viviendo con el monstruo de sus pesadillas.

Hace un mes que la niña camina por la casa como fantasma o escondida en su habitación. Tiene miedo, con frecuencia llora con el rostro hundido en la almohada; teme que llegue la noche, y cuando lo hace, pelea el sueño; presta atención a las pisadas que puedan escucharse en el pasillo y se cubre con las sábanas hasta la cabeza. Oye el crujir de un zapato, el rechinar de una bisagra, y por más cobijas que se echa encima, las manos se le hielan y el cuerpo le tirita.

Nueve meses han transcurrido. Pasa el día aislada en su habitación evadiendo al padrastro y evitando una confrontación más con la madre que se ha vuelto celosa e irritable; desea convertirse en vapor, elevarse hasta el cielo y huir transformada en nube.

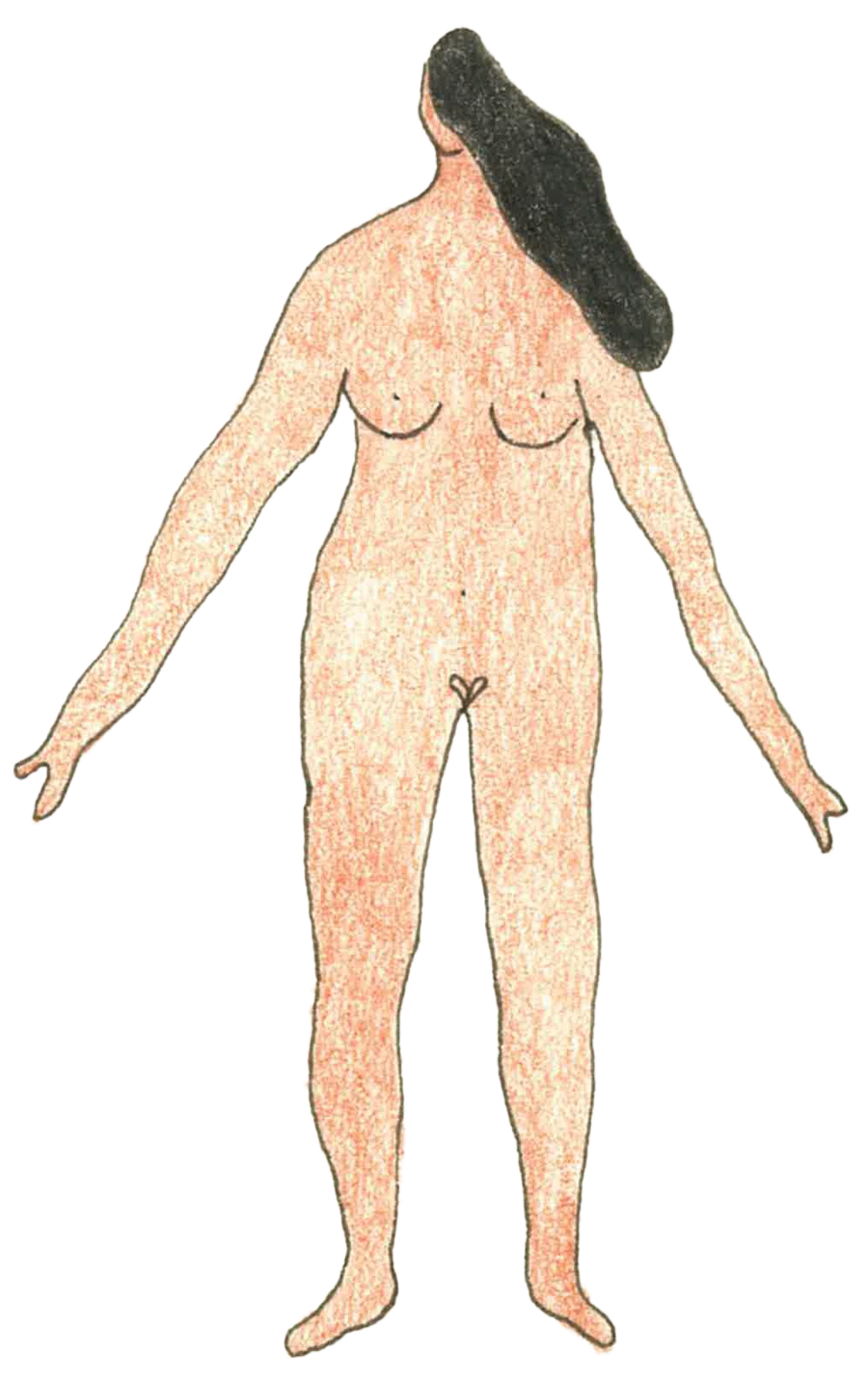

Han pasado once meses desde el día en que salió del sanatorio con el vientre abultado. Después de la cena, termina los deberes escolares y con la pesadez del día sobre sus hombros, se retira a dormir. Concilia un sueño profundo. Al principio es algo nebuloso, una sensación de intranquilidad se apodera de ella; supone que es un mal sueño, sin embargo, las caricias se sienten reales y un aroma amargo le alerta el sentido del olfato; siente una respiración en la mejilla; ella grita, el padrastro le frustra el intento colocándole la mano contra la boca y todo el peso del cuerpo contra su pecho. El miedo la posee al igual que él; una escarcha la recorre, la congela e incapacita; se convierte en estatua y se abandona fijando la mirada en la cortina de estampados florales, la luz del farol que alumbra en la calle se filtra por la ventana. Le repugnan las caricias que el hombre le impone susurrándole que la quiere, que son cómplices de amor. Ella no lo siente así, sabe que eso no es amor; la penetra y ella sabe que no puede ser amor.

Un año es tiempo suficiente para alimentar el olvido y la pequeña lo ha nutrido. El vientre que una vez fue cumbre ahora es llano; continúa con la vida, acude a la escuela y ríe con sus amigas. Cada noche, antes de dormir, se abraza al oso de felpa y le cuenta sus anhelos; cierra los ojos y deja que el sueño la lleve a una nueva fantasía. Su madre parece contenta desde hace tres meses que su nuevo marido vive con ellas.

Apunta el día; Fátima amanece optimista y con una visión rosa de la vida, en dos meses cumplirá doce años, y una inequívoca candidez brilla en su mirada.

Crista Aun

(Culiacán, 1971).

Seleccionada en el Programa de Publicaciones 2018 del ISIC, con la obra: Madre en llamas. Mención honorífica en el Concurso Nacional de Creación Literaria 2018. Premio Nacional de Novela Breve Amado Nervo 2019, con: Tras bambalinas. Becaria del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco 2021, con Devastaciones cotidianas.

Viviana Reyes

(Zapopan, 1988).

Comienza sus estudios de arte con la curadora Beatriz Basterrica en la Galería Luis Tinajero. Egresada de la Licenciatura en Artes Visuales por el I. C. de Aguascalientes. Complementa sus estudios en talleres en Guadalajara. Actualmente, comerciante y vecina de la Bahía de Banderas.