Dos formas de bajar

de un taxi

.

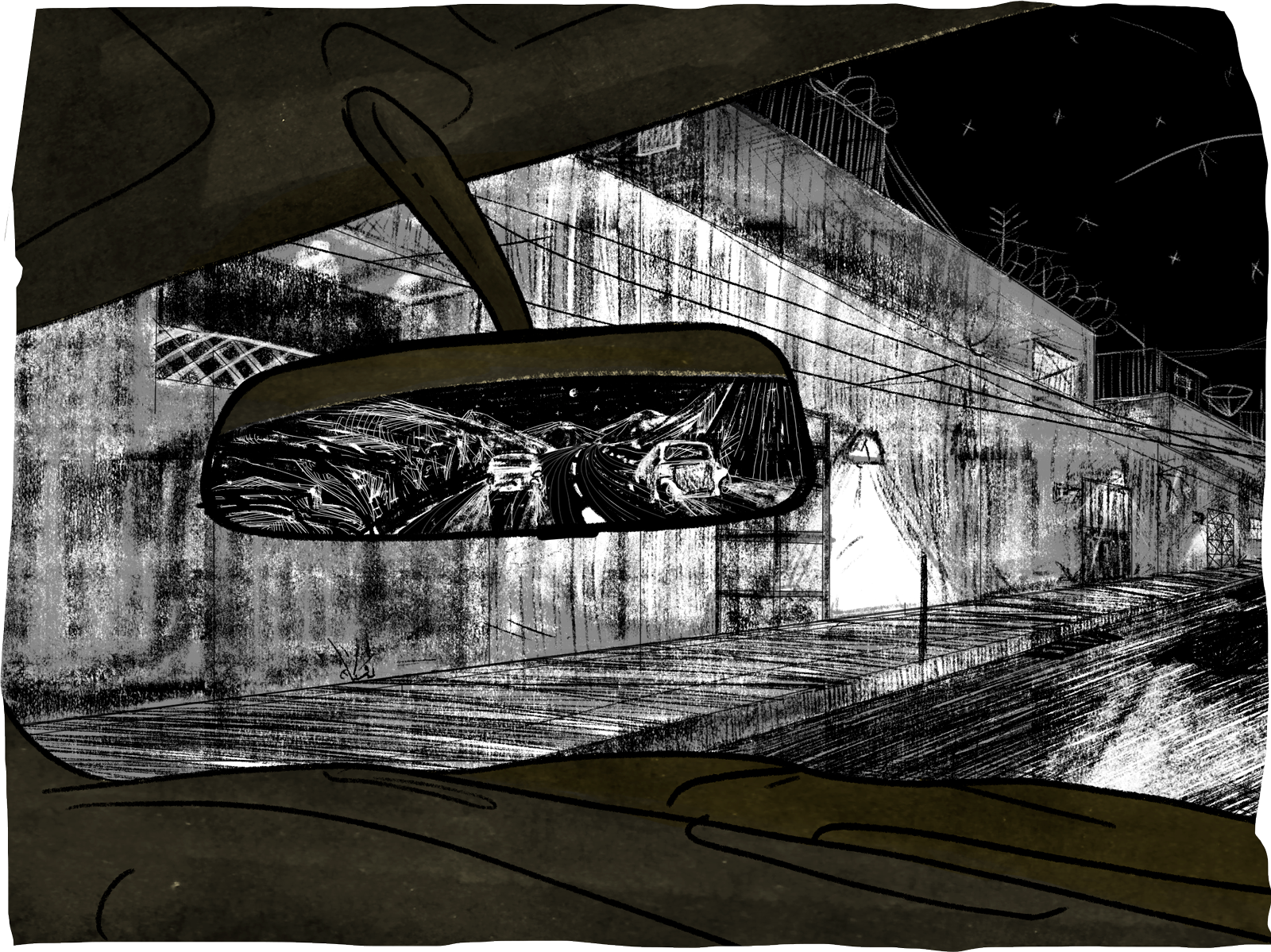

Vengo de un lugar que es la pausa entre dos cerros. Aquí ya es de noche, y aunque me dijeron que nunca llegara de noche a una ciudad, y menos a esta ciudad, el camión de las tres era mi única salida para no esperar hasta mañana. Aquí no hay cerros. Aquí tampoco habrá pausa.

Porque me conozco decidí no esperarme al otro día. Porque conozco lo que ocurre cuando uno deja las decisiones remojando sobre el agua de la noche, que es igual de oscura que la noche y, por lo tanto igual de severa, decidí irme cuanto antes.Esperar hasta la salida de las seis de la mañana solo me hubiera hecho revisar los límites entre el pasado y el siempre último día. Una última noche en la cama en la que he pasado con ella casi diez años (este diciembre los cumplimos) hubiera sido en lo endeble de mi lenguaje, que es lo endeble de lo que también soy, una forma ingenua de sentir alivio, al menos hasta que amaneciera y pasara lo que estoy evitando que pase. Así que fue mejor llegar a la central, no subir nada de equipaje más que mi nombre y este reloj que dejó de saber la hora hace algunos meses, pero que todavía vale algo a pesar de que enfría demasiado las cosas. No fue sencillo cruzar la puerta a escondidas como quien roba. No importa si es por hambre o por vicio. Robar es robar. No fue sencillo cruzar la puerta, pero una vez que lo hice, una especie de grava que me une a lo que soy ahora con lo que también dejo de ser, se fue separando de mí hasta hacerme más liviano. Y aunque no sé qué tanto se vaya a quedar conmigo, ya puedo notar algunas modestas diferencias. Detrás de mí ya hay suficiente grava como para rellenar el hueco que se hace cuando se va a enterrar una mascota. Aunque yo necesito grava como para tres cuerpos.

¡Pero claro que me merezco esas injurias que estás pensando! ¿Qué clase de persona serías si no me juzgaras como un terrible hombre por abandonarlos? Pero antes de que sigas apuntándome como si tú jamás hubieras abandonado nada ni nadie en tu vida, deja te digo que no fue exactamente un abandono provocado por la falta de amor, o por la falta de responsabilidad o compromiso hacia ellos, más bien, lo que pasó fue que, si yo me quedaba, los ponía en una situación más difícil que ésta en la que ya los he dejado. Pero abandono es abandono, no importa si es por ceguera o por hambre.

Por supuesto que esta es una de esas cosas que no se pueden explicar, al menos no en la mitad de una noche desconocida, en un sitio del que no importa mucho si sabes o no el nombre. Da igual, podrían dejarte en medio de esta calle sin nada, aún más desnudo de lo que se puede estar sin ropa alguna. Despojado de toda pulsión sobre el futuro, y no serviría de algo saber que estás en la calle Fray B., mientras vas en este taxi que te lleva a una dirección anotada en un papel del que ni siquiera podrías intuir la fecha aproximada en que fue escrito. No estoy diciendo que no me merezca ser juzgado como un mal esposo, un mal hombre y un mal padre, o, aunque mi madre ya ni esté, hasta como mal hijo, a pesar de que sin madre eso ya no importe.

No niego mi huida, porque para ellos eso va a significar siempre. Nunca van a saber nada. Mis hijos crecerán con rencor hacia su padre. Mi esposa jamás entenderá porque me fui, porque nunca sabrá mis razones. Tan solo me enterrará en su memoria, poniendo sobre la tierra removida una cruz, una cruz envenenada. Seré una tumba que no conocerá las flores. Hay de muertos a muertos. Sin embargo, morir siempre será una forma de abandono. No importa ya el sabor a batería que tengo en la lengua. Quedarme era ponerlos en riesgo. Ni siquiera fingir mi muerte hubiera sido una solución. Además, fingir la muerte no es sencillo. Para fingir tu muerte algo sí se tiene que morir. Y ya sabes lo que pasa cuando cargas con algo muerto. A los tres días. Sí, a los tres días…

Tenía que dejar claro que me había ido para siempre. No una salida de casa repentina, no una escapada temporal de mis obligaciones. Un abandono total. Uno que no admitiera aquello de que un cuerpo que siente temor a la distancia, puede amenazar con la pulsión de su regreso.

—¿Disculpe, jefe, me habló?

—No, joven. ¿Oiga, todavía falta mucho pa’ llegar?

—Pues algo. Cruzar de norte a sur la ciudad, aunque sea de noche, sí tarda un poco. ¿Quiere que prenda el radio o algo?

—Ándele, ¡cómo no! Lo que ayude a llegar más rápido.

—Hoy llovió mucho por la mañana, y fíjese que se desbarataron algunas calles…

—¿Como cuánto le calcula?

Hace una semana me levanté como de costumbre. Y en esa hora, en la parte de la noche que sabe que tiene que ceder su vanidad al mundo porque ya va a amanecer, aún no sabía nada de todo lo que iba a pasar más tarde. De todo lo que, consecuentemente, me terminó encaminando hacia una vida que podría resumirse como mi cuerpo encerrado, por lo mientras, en este taxi que va hacia un lugar que no conozco. Todo lo que sé de mi vida es este pedazo de papel marcado con un par de números y palabras. Parece que eso es todo lo que se necesita para determinar de qué está hecho el mundo. Parece que estoy en frente del fin o del inicio de algo. Así se debe sentir estar a punto de nacer. Así se debe sentir la marca del apellido de la muerte en el pedazo de piel que está entre las cosas y lo que el mundo no alcanza a saber de nosotros.

Desperté en la misma rutina. En la misma hambre que me acompaña a la mesa, a las seis y cuarto a tomarme un café sin azúcar y sin nada. Apenas alguna fruta, o un pan que haya quedado en la cesta del día anterior. Después, subir la herramienta a la troca, y dirigirme a donde el pendiente. Así lo mismo durante casi diez años. El próximo diciembre son exactamente diez. Así lo mismo, sin intuir cuándo las cosas terminan. No importaba que mis hijos fueran moviéndose a través del piso de madera de rodillas, luego, que aprendieran a decir mi nombre y el nombre de las cosas, para luego ya estar bajo una lámpara respondiendo su tarea. Su vida parece que si va hacia algún lado, pero la mía, ¿a dónde me llevaba? Ese contraste fue lo que terminó por hacerme lo mismo que les hacen las ciudades a las estatuas. Pero antes de explicar qué pasó en el transcurso del último día, ahora, al ver por la ventana de este taxi, y mientras en el radio se escucha una canción de desamor como todas las canciones que pasan a las dos de la mañana, pienso que la flor que inauguró mi huida obligada se presentó en mí, en alguna hora, que de tan común, pasó desapercibida, porque uno después de un rato ya no se detiene a ver al mundo, ni siquiera en medio de un incendio.

Por supuesto que esta es una de esas cosas que no se pueden explicar, al menos no en la mitad de una noche desconocida, en un sitio del que no importa mucho si sabes o no el nombre. Da igual, podrían dejarte en medio de esta calle sin nada, aún más desnudo de lo que se puede estar sin ropa alguna. Despojado de toda pulsión sobre el futuro, y no serviría de algo saber que estás en la calle Fray B., mientras vas en este taxi que te lleva a una dirección anotada en un papel del que ni siquiera podrías intuir la fecha aproximada en que fue escrito. No estoy diciendo que no me merezca ser juzgado como un mal esposo, un mal hombre y un mal padre, o, aunque mi madre ya ni esté, hasta como mal hijo, a pesar de que sin madre eso ya no importe.

No niego mi huida, porque para ellos eso va a significar siempre. Nunca van a saber nada. Mis hijos crecerán con rencor hacia su padre. Mi esposa jamás entenderá porque me fui, porque nunca sabrá mis razones. Tan solo me enterrará en su memoria, poniendo sobre la tierra removida una cruz, una cruz envenenada. Seré una tumba que no conocerá las flores. Hay de muertos a muertos. Sin embargo, morir siempre será una forma de abandono. No importa ya el sabor a batería que tengo en la lengua. Quedarme era ponerlos en riesgo. Ni siquiera fingir mi muerte hubiera sido una solución. Además, fingir la muerte no es sencillo. Para fingir tu muerte algo sí se tiene que morir. Y ya sabes lo que pasa cuando cargas con algo muerto. A los tres días. Sí, a los tres días…

Tenía que dejar claro que me había ido para siempre. No una salida de casa repentina, no una escapada temporal de mis obligaciones. Un abandono total. Uno que no admitiera aquello de que un cuerpo que siente temor a la distancia, puede amenazar con la pulsión de su regreso.

—¿Disculpe, jefe, me habló?

—No, joven. ¿Oiga, todavía falta mucho pa’ llegar?

—Pues algo. Cruzar de norte a sur la ciudad, aunque sea de noche, sí tarda un poco. ¿Quiere que prenda el radio o algo?

—Ándele, ¡cómo no! Lo que ayude a llegar más rápido.

—Hoy llovió mucho por la mañana, y fíjese que se desbarataron algunas calles…

—¿Como cuánto le calcula?

Hace una semana me levanté como de costumbre. Y en esa hora, en la parte de la noche que sabe que tiene que ceder su vanidad al mundo porque ya va a amanecer, aún no sabía nada de todo lo que iba a pasar más tarde. De todo lo que, consecuentemente, me terminó encaminando hacia una vida que podría resumirse como mi cuerpo encerrado, por lo mientras, en este taxi que va hacia un lugar que no conozco. Todo lo que sé de mi vida es este pedazo de papel marcado con un par de números y palabras. Parece que eso es todo lo que se necesita para determinar de qué está hecho el mundo. Parece que estoy en frente del fin o del inicio de algo. Así se debe sentir estar a punto de nacer. Así se debe sentir la marca del apellido de la muerte en el pedazo de piel que está entre las cosas y lo que el mundo no alcanza a saber de nosotros.

Desperté en la misma rutina. En la misma hambre que me acompaña a la mesa, a las seis y cuarto a tomarme un café sin azúcar y sin nada. Apenas alguna fruta, o un pan que haya quedado en la cesta del día anterior. Después, subir la herramienta a la troca, y dirigirme a donde el pendiente. Así lo mismo durante casi diez años. El próximo diciembre son exactamente diez. Así lo mismo, sin intuir cuándo las cosas terminan. No importaba que mis hijos fueran moviéndose a través del piso de madera de rodillas, luego, que aprendieran a decir mi nombre y el nombre de las cosas, para luego ya estar bajo una lámpara respondiendo su tarea. Su vida parece que si va hacia algún lado, pero la mía, ¿a dónde me llevaba? Ese contraste fue lo que terminó por hacerme lo mismo que les hacen las ciudades a las estatuas. Pero antes de explicar qué pasó en el transcurso del último día, ahora, al ver por la ventana de este taxi, y mientras en el radio se escucha una canción de desamor como todas las canciones que pasan a las dos de la mañana, pienso que la flor que inauguró mi huida obligada se presentó en mí, en alguna hora, que de tan común, pasó desapercibida, porque uno después de un rato ya no se detiene a ver al mundo, ni siquiera en medio de un incendio.

Este papel me lo guardó mi padre entre uno de los libros que seguro, como dejando el reconocimiento de su sombra a la suerte, pensó que nunca iba a leer. Y en cierta parte tuvo razón. Yo no quería leer nada a los diecisiete. Solo quería beber y aprenderme de memoria la sonrisa de las muchachas. Simplemente un día, años más tarde, cuando sacaba las cosas del cuarto, el libro cayó al suelo y sin querer se abrió. El papel solo decía la dirección y una pequeña advertencia. “Cuando vengas, no llegues a la ciudad de noche. Con amor, T.”

Mi padre murió de un infarto cerebral mientras en la televisión ya estaban los infomerciales. Su vida al final, en sus propias palabras, era como los infomerciales que miraba cuando no podía dormir. Y sé que los veía con dedicación, como si realmente fuera a comprar algo, como si el sentido de sus cincuenta y cuatro años, en alguna parte de la pantalla, fuera a ser explicado por una rubia de sonrisa excesiva. —Fabulosa forma de preparar este complicado platillo en tan solo cinco minutos. No se desgaste usando complejos métodos de cocina. Con esto tendrá la oportunidad de vivir como nunca lo había hecho.

Mi padre murió de un infarto cerebral mientras en la televisión ya estaban los infomerciales. Su vida al final, en sus propias palabras, era como los infomerciales que miraba cuando no podía dormir. Y sé que los veía con dedicación, como si realmente fuera a comprar algo, como si el sentido de sus cincuenta y cuatro años, en alguna parte de la pantalla, fuera a ser explicado por una rubia de sonrisa excesiva. —Fabulosa forma de preparar este complicado platillo en tan solo cinco minutos. No se desgaste usando complejos métodos de cocina. Con esto tendrá la oportunidad de vivir como nunca lo había hecho.

Un día le pregunté la razón de decir aquello. Dijo algo que no entendí, pero que ahora creo entender. Los infomerciales nunca terminan, por más absurdo que sea el producto que venden. No tienen final. Son una y otra vez lo mismo hasta que en el espectador se hace un hueco en medio de su frente. Para que terminen los infomerciales se tiene que apagar el televisor. Esa noche cuando murió, tenía entre sus manos el teléfono. Nunca llegó ningún paquete a casa.

A los dos meses, mi madre decidió que yo ya era lo suficientemente grande como para quedarme solo, y se fue al otro pueblo del que, según cuenta, siempre con algo de rubor en las mejillas, se la robó mi padre. Así que comencé a vivir solo en mi tercer año de la preparatoria, en una casa que no estaba seguro de cómo habitar. Al año también murió mi madre, y mi sensación de no saber cómo acomodarme a la casa empeoró. Fingí que ambos estaban de viaje, así que no moví nada de los muebles y cosas de los otros cuartos. Cuando se mudó la que hasta hace unas horas aún era mi esposa, decidimos que ésta iba a ser nuestra casa, y entonces de una vez por todas, movimos y tiramos todas las cosas viejas para por fin habitarla con nuestros nombres. Porque una casa no solo son las paredes que dejan el mundo afuera, o los techos que ayudan a que Dios tenga que forzar la mirada. Una casa está hecha con nombres. Y los nombres que levantaron esta casa ya habían muerto desde hace mucho.

Esa mañana, mientras sacábamos las cosas del cuarto, un libro cayó y encontré esta dirección que he mantenido en mi cartera hasta hoy. Esta dirección que no sé a dónde me lleve, ni a quién o qué encuentre, pero es la única idea que se me ocurrió cuando decidí marcharme. Cuando decidí que la mañana tendría el mismo peso de tres cuerpos que ya no se levantan.

En realidad, ahora que lo pienso, quizá mi padre no me dejó esa dirección a mí. Simplemente fue una casualidad mal hecha. Las casualidades bien hechas terminan en historias diferentes. Historias que tienen que ver con el amor y con tardes de verano dichosas como un vaso de limonada bajo un almendro, y esa imagen se vuelve, en realidad, todo lo que se necesita saber del mundo. Es eso, las casualidades bien hechas ayudan a entender mejor el mundo. Esta casualidad no tiene nada de sentido, no explica nada, no lleva a ningún lado. Toda mi vida se resume en este tránsito de la pausa entre dos montañas, hacia una dirección desconocida. Eso es una casa. El lugar que te mantiene sujeto al mundo mientras recorres lo que hay entre el nacimiento y la muerte. Un cuerpo. Un cuerpo nada más. Pero hay cuerpos más habitables que otros. Hay tres cuerpos en medio de mi sala. Hay tres casas en medio de una sala. Mi casa ahora es este taxi.

—¿Jefe, prefiere que le demos por Obregón o prefiere que tomemos la…?

—No lo sé, joven. ¿Por dónde se llega más rápido?

—Pues por la lluvia de en la mañana, la vía que usualmente nos llevaría más rápido está bloqueada.

—Pues, qué le digo, el camino que nos deje llegar es el bueno.

¿Por qué tengo prisa para llegar a un sitio que no conozco? Es una sensación que ya había padecido antes. Un día tras otro, apurado en terminarse, pero siempre repitiendo la misma gesticulación en mí. Si los días iban a repetirse tan neciamente, por qué se apuraban en ir uno detrás del otro. ¿A dónde querían llegar? ¿A dónde tenían prisa de llevarme?

Aquí debo decir que no he matado a mi familia, si es que sospechabas algo así. Pero la única forma de poder irse en paz es, si bien no fingiendo mi muerte, si fingiendo la suya. ¿Los muertos pesan menos que los vivos? A veces…

No sé cómo continuar la historia. Pero me incomoda mucho la idea de matar a tres personas, aunque solo sea en la ficción. Y, además, siento que la historia no está yendo a ningún lado. Justificó demasiado al personaje y su huida. Lo que más me gustaba de la historia era pensar que ni siquiera yo, el que estaba escribiéndola sabía por qué estaba huyendo, pero entre más fueron pasando los párrafos sentí la necesidad de explicar que no había matado a nadie. Quizá sea mejor pretender que el personaje iba huyendo porque sí había asesinado a su familia en un ataque de locura, y que la dirección que había en el libro era la de un hospital psiquiátrico. Pero eso no se conecta con la idea del padre y la nota. La nota sonaba más bien a la casa de una vieja amante, donde al final se daría cuenta de que su padre tenía una doble vida. La vida sentada enfrente del televisor, y la otra, donde tuvo una amante y otros hijos más dichosos que yo.

En fin, esto es lo más interesante que se me ha ocurrido esta semana. Al menos es más interesante que llegar de la oficina, comer una cena insípida calentada en microondas y ver la televisión hasta quedarme dormido. Quizá mañana pueda corregirla.

—¿Jefe, me habló? —Perdone, es que a veces hablo en voz alta cuando estoy pensando en mis pendientes. —Eso le pasaba a un tío. Hablaba solo. —¿Cuánto le debo? —Quédese con el cambio. —Ándele, jefe. Con cuidado. —¡Espere, espere! Si tuviera que ponerle nombre a esta historia, ¿cómo le pondría? —¿De qué habla, jefe? —No importa, dígame lo primero que se le ocurra, algo que haya visto en la tele. Una frase, algo… —Pues uno de mis chavitos a veces me dice mientras juega, que si puedo fingir ser otra persona para que haga hablar a uno de sus muñecos. ¿A algo así se refiere? ¿O qué quiere que le diga? —No se preocupe, con eso ya me ayudó bastante. Mire, tenga este reloj. Va a decirme que ya no jala, pero está chapado en oro. Seguro algo le saca. Yo no creo volver a necesitarlo.

—No lo sé, joven. ¿Por dónde se llega más rápido?

—Pues por la lluvia de en la mañana, la vía que usualmente nos llevaría más rápido está bloqueada.

—Pues, qué le digo, el camino que nos deje llegar es el bueno.

¿Por qué tengo prisa para llegar a un sitio que no conozco? Es una sensación que ya había padecido antes. Un día tras otro, apurado en terminarse, pero siempre repitiendo la misma gesticulación en mí. Si los días iban a repetirse tan neciamente, por qué se apuraban en ir uno detrás del otro. ¿A dónde querían llegar? ¿A dónde tenían prisa de llevarme?

Aquí debo decir que no he matado a mi familia, si es que sospechabas algo así. Pero la única forma de poder irse en paz es, si bien no fingiendo mi muerte, si fingiendo la suya. ¿Los muertos pesan menos que los vivos? A veces…

No sé cómo continuar la historia. Pero me incomoda mucho la idea de matar a tres personas, aunque solo sea en la ficción. Y, además, siento que la historia no está yendo a ningún lado. Justificó demasiado al personaje y su huida. Lo que más me gustaba de la historia era pensar que ni siquiera yo, el que estaba escribiéndola sabía por qué estaba huyendo, pero entre más fueron pasando los párrafos sentí la necesidad de explicar que no había matado a nadie. Quizá sea mejor pretender que el personaje iba huyendo porque sí había asesinado a su familia en un ataque de locura, y que la dirección que había en el libro era la de un hospital psiquiátrico. Pero eso no se conecta con la idea del padre y la nota. La nota sonaba más bien a la casa de una vieja amante, donde al final se daría cuenta de que su padre tenía una doble vida. La vida sentada enfrente del televisor, y la otra, donde tuvo una amante y otros hijos más dichosos que yo.

En fin, esto es lo más interesante que se me ha ocurrido esta semana. Al menos es más interesante que llegar de la oficina, comer una cena insípida calentada en microondas y ver la televisión hasta quedarme dormido. Quizá mañana pueda corregirla.

—¿Jefe, me habló? —Perdone, es que a veces hablo en voz alta cuando estoy pensando en mis pendientes. —Eso le pasaba a un tío. Hablaba solo. —¿Cuánto le debo? —Quédese con el cambio. —Ándele, jefe. Con cuidado. —¡Espere, espere! Si tuviera que ponerle nombre a esta historia, ¿cómo le pondría? —¿De qué habla, jefe? —No importa, dígame lo primero que se le ocurra, algo que haya visto en la tele. Una frase, algo… —Pues uno de mis chavitos a veces me dice mientras juega, que si puedo fingir ser otra persona para que haga hablar a uno de sus muñecos. ¿A algo así se refiere? ¿O qué quiere que le diga? —No se preocupe, con eso ya me ayudó bastante. Mire, tenga este reloj. Va a decirme que ya no jala, pero está chapado en oro. Seguro algo le saca. Yo no creo volver a necesitarlo.

Escrito por:

Alan Valdez

(Chihuahua, 1992).

Ha publicado textos en Tierra Adentro, Punto de Partida y Punto en Línea. Obtuvo la beca Jóvenes Creadores 2020/2021 del FONCA. Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2020 por su libro La pérdida de voluntad en el agua.

Alan Valdez

(Chihuahua, 1992).

Ha publicado textos en Tierra Adentro, Punto de Partida y Punto en Línea. Obtuvo la beca Jóvenes Creadores 2020/2021 del FONCA. Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2020 por su libro La pérdida de voluntad en el agua.

Ilustrado por:

Denise Julieta Alvarez

(Aguascalientes, 1992).

Pintora y grabadora. Estudió Artes Plásticas en la Universidad de Guadalajara. Actualmente tiene un taller de grabado donde además de producir imparte clases. En su obra protagonizan la naturaleza y los paisajes. La biología es esencial en su desarrollo artístico es su fuente de inspiración para el diseño de objetos biomorfos y abstractos.

Denise Julieta Alvarez

(Aguascalientes, 1992).

Pintora y grabadora. Estudió Artes Plásticas en la Universidad de Guadalajara. Actualmente tiene un taller de grabado donde además de producir imparte clases. En su obra protagonizan la naturaleza y los paisajes. La biología es esencial en su desarrollo artístico es su fuente de inspiración para el diseño de objetos biomorfos y abstractos.