Secreto

a voces

Mi vecina de al lado se llamaba Azucena. Sus hijas: Eva y Fernanda. Dos hermanas que se llevaban dos años pero parecían gemelas. Fernanda nació el 14 de febrero de 1984. Eva, el 3 de septiembre del '82. Yo nací en el '83 y decíamos que éramos hermanas en escalerita, aunque con quien más pasaba yo tiempo era con Fernanda.

Fernanda era mi mejor amiga, nos decíamos hermanas porque nuestras casas estaban pared con pared y crecimos juntas. La risa de Fernanda era tan contagiosa que lo que más nos gustaba era hacernos reír, tejiendo tramas más complejas o buscando como desesperadas anécdotas pasadas o cotidianas de lo que nos diera risa. Eva participaba también con carcajadas, nos escuchaba como quien escucha a un par de payasas hacer sus gracias. Era nuestro público y como tal, también era parte del juego.

A Azucena, su madre, la vi reír poco. Era una mujer más bien seria. Las quería mucho a sus hijas pero era un poco regañona. En las interacciones de pasillo respondía si le decías hola o buenos días. Pero si no le decías nada, se pasaba de largo. Para mí era el típico caso de la tímida mamona. Esa gente que por extrema timidez parece ser pesada o grosera, pero en realidad le cuesta la interacción.

Azucena había nacido en un pueblo al sur de Jalisco, y cuando se fue para llegar a vivir a la Ciudad de México se cambió de nombre. Antes tenía otro nombre, no sé cuál. Fernanda nunca me dijo. Pero sí sabía que su mamá se llamaba Azucena por decisión. Quería llamarse como una flor.

—Antes había una rueda de madera, como de carreta, ahí donde ahora está esa foto de mi papá —me contaba Fernanda.

En la foto salía su papá con sus cuatro hijos del primer matrimonio, en los setenta. Ya en esa foto el papá de Fernanda salía calvo y sus hijos, los hermanos de Fernanda, se veían adultos, como mis papás. En ningún lugar había fotos de Fernanda y Eva con su papá, tampoco había fotos de Azucena con sus hijos. Pero había muchas fotos de Fernanda y Eva colgadas por la casa, de ésas que te sacan cada año en la escuela. Ninguna de Azucena, pero sí algunas fotos enmarcadas de paisajes.

—Antes los sillones eran cafés —me decía Fernanda, sentadas las dos en sus sillones ahora blancos con flores.

A Azucena le gustaban mucho las flores y le encantaba cocinar.

Los principales momentos en que Azucena era estricta con sus hijas eran los domingos. Ese día en la mañana las obligaba ir a misa con ella, atravesar las tres juntas el eje y cruzarse a la iglesia del Centro Universitario. Como yo nunca iba a la iglesia ni estaba bautizada, le preguntaba a Fernanda cómo era ir.

—Pues nada —me contaba desganada—, el cura dice un sermón y vas y comulgas al final.

—¿Qué es comulgar? —nunca había oído esa palabra.

—Comerte el cuerpo de Cristo, aunque en realidad es una oblea pero sin cajeta.

—A mí me gustan las obleas.

—Ven algún día —me propuso.

—Si no estás bautizada nunca podrás comulgar —nos interrumpió Azucena—. Y tú tómate en serio la religión —regañó a Fernanda.

Así que nunca fui a la iglesia, ni nunca comulgué ni me arrepentí ni me limpié de pecado.

Los domingos en la noche, Azucena llegaba del súper y les gritaba a Eva y a Fernanda para que la ayudaran a bajar las bolsas. Vivíamos en una unidad habitacional y Azucena estacionaba su vocho verde en el estacionamiento de abajo, muy cerca del coche de mi mamá, aunque no exactamente al lado. No sé cómo distribuían los lugares de estacionamiento en esa unidad, pero a pesar de que nuestras casas estaban pared con pared, nuestros coches sólo eran vecinos indirectos de estacionamiento, frente a frente y en diagonal. Un largo camino empedrado para salir del estacionamiento, y luego el pasillo de adoquín que equivalía a un par de cuadras para llegar a nuestro edificio, el D, el que estaba en medio de toda la unidad, con la vista más privilegiada al jardín de juegos.

—Éstas déjamelas a mí —me decía Fernanda.

Entre Eva, Azucena y mi amiga cargaban lo más pesado, los dedos les quedaban blancos de lo mucho que pesaban esas bolsas de plástico del Detodo, Superama, el Aurrerá y la Comercial. Azucena iba a varios supermercados para completar todo lo que necesitaba cada semana: en uno compraba los detergentes, en otro la verdura, en otro la carne. La fruta a veces la compraba en el mercado sobre ruedas que se ponía en el eje. A veces solo compraba la de temporada, se iba a curiosear a ver qué se encontraba, como una coleccionista de experiencias culinarias.

Fernanda tenía una colección de estampitas de fruta. Su favorita era la de la papaya Maradol. Cuando Ricardo, nuestro vecino de arriba, se fue a Argentina un año, Fernanda le encargó que le juntara tantas estampas de fruta como pudiera. Y así lo hizo. Fernanda guardaba en un cuaderno las estampas, en la última página, y así fue creciendo hacia su interior, como en reversa. Era un libro de estampas descuidado y hermoso.

Con todo ese súper, Azucena cocinaba como los dioses: salsas en molcajete para guisados de pollo, carne o chiles rellenos; sopas de hongos o cremas de verduras, que en general no me gustaban, pero éstas eran otra cosa; gelatinas de todo tipo de frutas, plátano o fresas con crema, flanes y panqués. Con Fernanda nos gustaba cenar molletes, tomábamos esa salsa hecha primero tatemando en el comal las verduras y luego molida a mano, le poníamos aguacate y dos tipos de queso; era la gloria comer ahí. Azucena cocinaba y Eva y Fernanda estaban encargadas de lavar la loza. En mi casa yo nunca ayudaba a cargar el súper y nunca lavaba los trastes de niña. Así que Azucena me parecía dura y severa con sus hijas por obligarlas a hacer las labores domésticas.

Azucena nunca se volvió a casar a pesar de haber enviudado en sus treintas. No le faltaban pretendientes pues era una mujer muy guapa: alta y con la espalda bien erguida, de pelo chino negro, cabeza pequeña, cara fina, ojos negros y profundos, sonrisa difícil. Pero cuando sonreía, era luz pura.

Uno de sus pretendientes más disciplinados era Ramón, el papá de Lina. Lina era una niña de la que se hablaba mucho pero que yo rara vez había visto en persona; Fernanda sólo la mencionaba para decir que era la hija de Ramón. O más bien, a Ramón no le decía Ramón sino “el papá de Lina”.

—¿Y esas flores? —le preguntaba yo, por ejemplo, cuando veía flores nuevas en su casa.

—Las trajo el papá de Lina —me decía entre molesta e incómoda, Fernanda.

Fernanda y Lina eran mejores amigas antes de que yo llegara a vivir a la unidad, y antes de que los papás de Lina se divorciaran; antes incluso de que se muriera el papá de mis vecinas. Pero luego, cuando Ramón y la mamá de Lina se divorciaron, Lina se fue con su mamá y sólo iba de visita a veces, algunos fines de semana. Fernanda me contaba que Lina fue su primera amiga y que antes de conocerme a mí, era su mejor amiga. Esta historia me incomodó la primera vez que la oí. Pero la verdad es que Lina nunca se aparecía ya por la unidad, y cuando iba era para pasar el tiempo con su papá; además yo notaba cómo, quizá por la poca gracia que le hacía a Fernanda encontrarse a Ramón en su casa, Lina ya no le caía tan bien como antes. Así que, dentro de todo, no me daban celos.

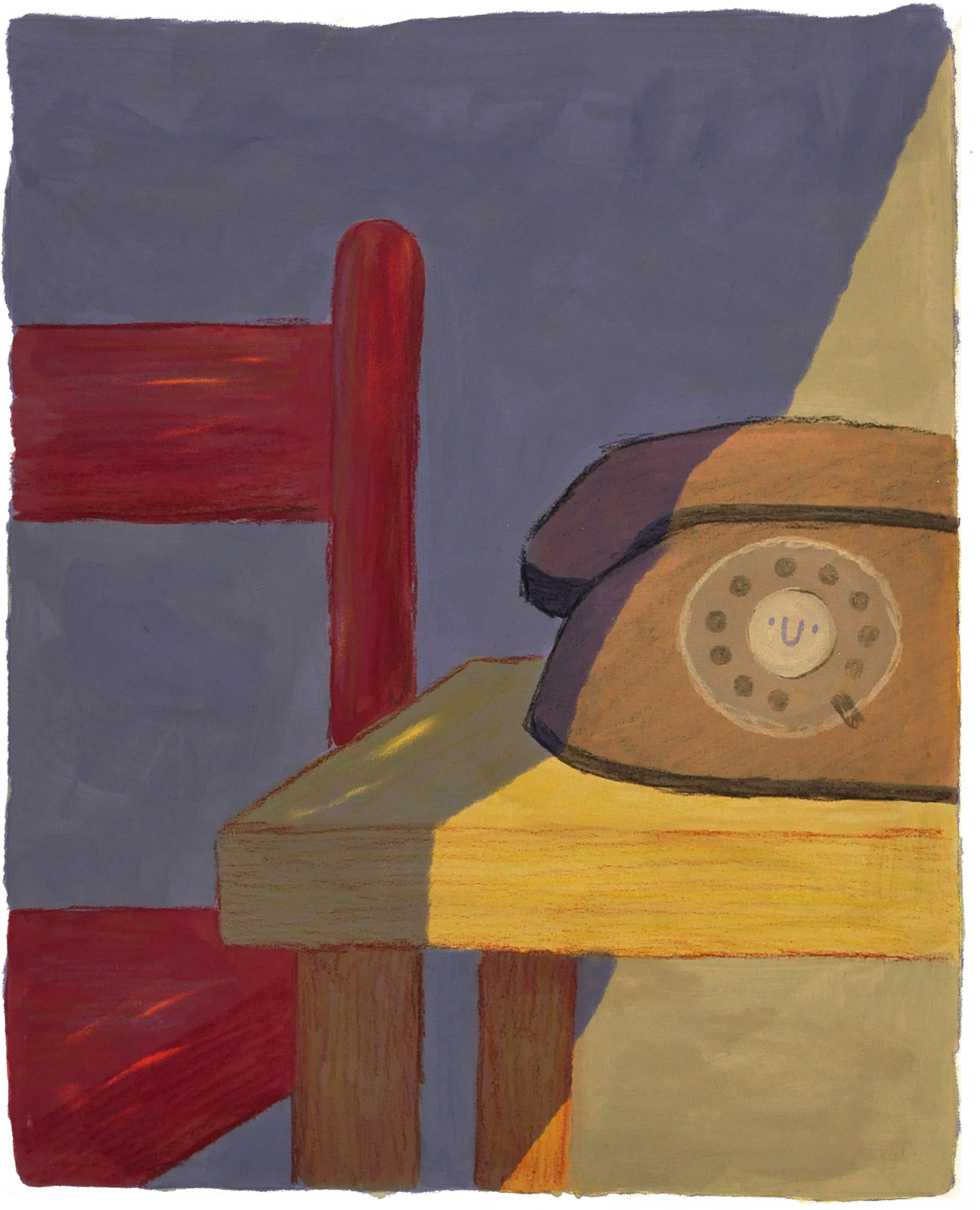

Todo ese tiempo, Ramón conoció a Azucena y quizá siempre estuvo secretamente enamorado de ella. Ya no era un secreto ese amor, se notaba por cuánto la llamaba por teléfono y por lo mucho que la iba a visitar con cualquier pretexto. Que si le llevaba fruta fresca de temporada, que si unos papeles, que si solo estaba caminando por abajo de su edificio y vio la luz prendida. Y como el teléfono de disco estaba nomas ahí en la entrada con una silla al lado, siempre que la llamaba todo el edificio podía escuchar sus pláticas, por lo menos lo que ella decía. Y ahí uno la oía reírse, a veces a carcajadas.

Tener el teléfono ahí en la mera puerta parecía una señal de la culpa de Azucena. Quizá era porque quería acusarse por estarle siendo infiel a su esposo muerto.

Mi papá decía que eso de dejar abierta la puerta era para que nadie pensara que estaban haciendo otras cosas.

—¿Qué cosas? —le preguntaba yo.

—Pues cosas —me decía él con ternura, no sé si de mí o de Azucena.

Pero sin duda, a mí me hacía feliz verla así. Todos en el edificio sabíamos de su duelo y su tristeza, era un secreto a voces. Tal vez en el fondo dejaba la puerta abierta porque quería que todos vieran que a veces también se reía y deseaba que todo el edificio compartiera con ella un rato de felicidad.

Abril Castillo Cabrera

(Morelia, 1984).

Es dibujante, escritora y editora. Da clases de escritura para dibujantes y de dibujo para escritores. Dirige su sello editorial independiente, Alacraña. Tiene el blog mensual #CuotaDeGénero en la revista Este País. Escribió la novela Tarantela (Ediciones Antílope). Con Idalia Sautto pilotea cada martes por el Canal de Panamá, un podcast en nofm radio.

La Puga María

(Guadalajara, 1991).

Es una artista visual que realiza su trabajo inspirándose en la naturaleza y la música, creando escenarios que remontan a lo nostálgico y melancólico a través de la luz, frases dentro de las piezas, el color y composición. También se desarrolla en el ámbito de la ilustración, actualmente trabaja en la producción de su obra, un proyecto musical propio y el ámbito del tatuaje.